もくじ

- 1 インフラエンジニアの仕事内容と必要なスキル

- 2 インフラエンジニアの転職市場の動向

- 3 システムエンジニア(SE)の仕事内容との違いは?

- 4 インフラエンジニアの種類はサーバーとネットワークの2種類ではない

- 5 同じインフラエンジニアでも大手と中小では仕事が異なる

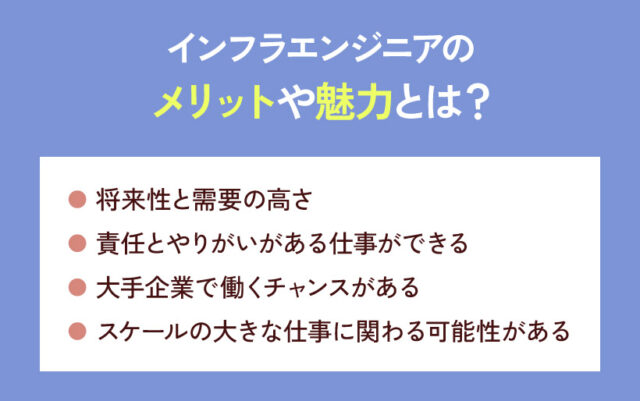

- 6 インフラエンジニアのメリット・魅力とは

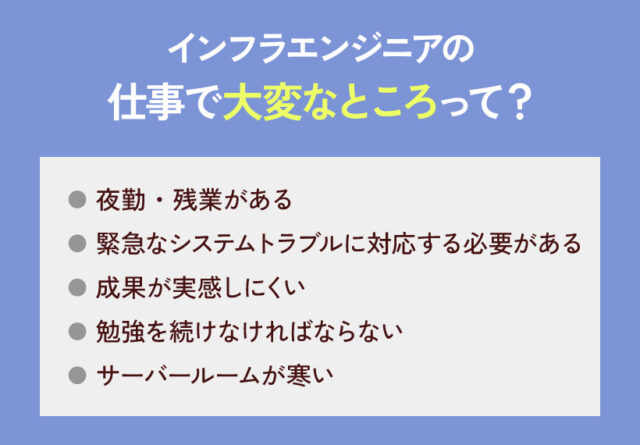

- 7 インフラエンジニアのキツイところとは

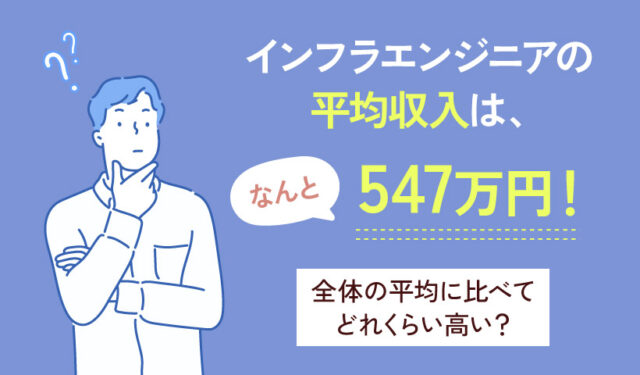

- 8 インフラエンジニアの平均年収は高め?

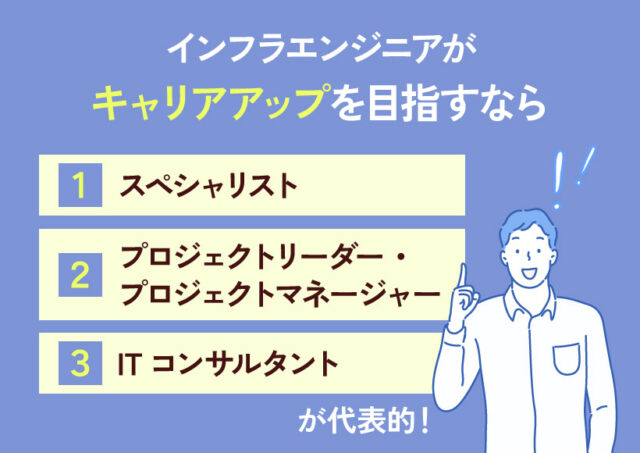

- 9 インフラエンジニアのキャリアパス・キャリアアップ先の例

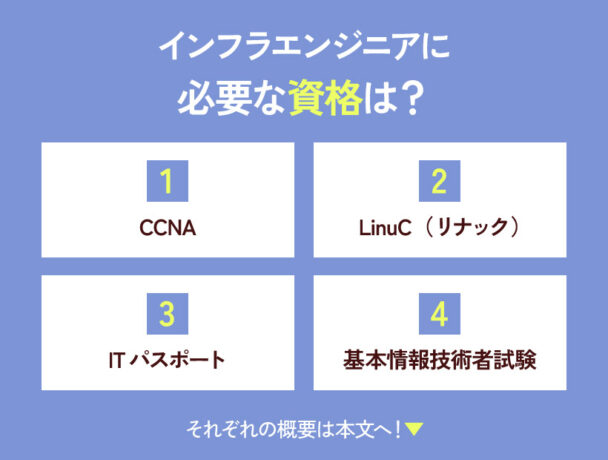

- 10 未経験から資格取得可能!インフラエンジニアに必要な資格

- 11 インフラエンジニアに向いている人

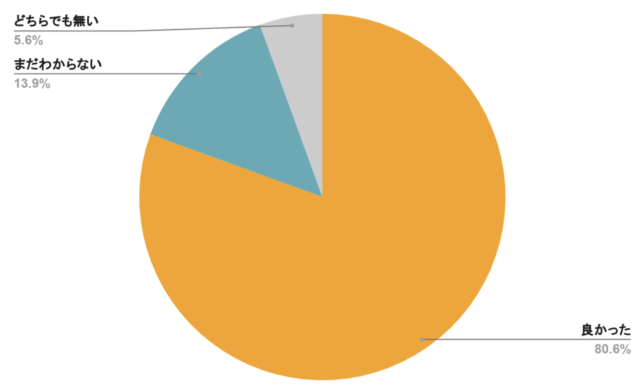

- 12 36人にリアル調査「インフラエンジニアに転職してよかった?」

「IT系の仕事に就きたい」と考えている人であれば、インフラエンジニアという職種名くらいは聞いたことがあるかもしれません。

しかし、一体どんな仕事内容なのか、必要なスキルは何かは知らない人がほとんどだと思います。

インフラというと、電気や水道、交通など、生活に欠かすことのできないライフラインを想像する方が多いと思います。

ただし、それだけでなく、今やインターネットも私たちにとってはめちゃくちゃ重要なライフラインですよね。

インフラエンジニアは、簡単に言うとインターネットの基盤を整えてくれるエンジニア(技術者)のことです。

そこでこの記事では、インフラエンジニアの仕事についてわかりやすく徹底解説していきます!

- インフラエンジニアの仕事内容は大きくわけて、設計・構築・運用保守

- 一口にインフラエンジニアといっても、種類がたくさんある

- インフラエンジニアの一番の魅力は「将来性」と「需要の高さ」

- インフラエンジニアの平均年収は約547万円程度

- 未経験からインフラエンジニアを目指す際はCCNAなどの資格取得がおすすめ

CCNA資格取得なら、ウズウズカレッジ!

インフラエンジニアの仕事内容と必要なスキル

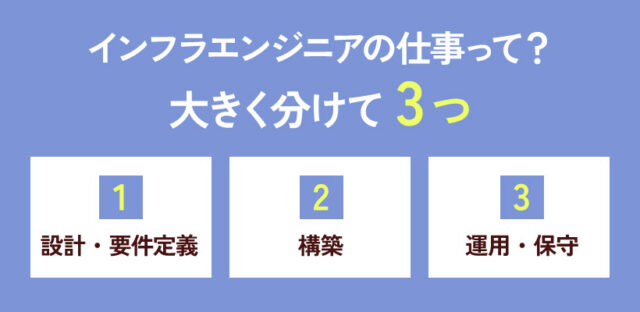

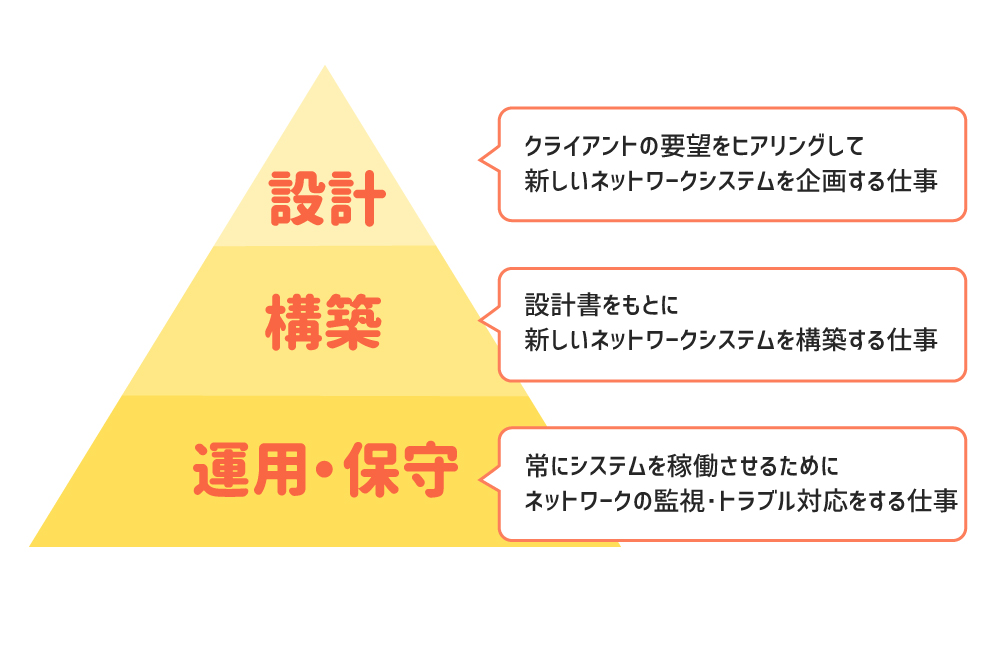

インフラエンジニアのエンジニアの仕事内容はズバリ大きく次の3つに分けることができます。

- 設計・要件定義

- 構築

- 運用・保守

インフラエンジニアの仕事は、上の図のように、まず1の「設計・要件定義」から始まり、2で「構築」されたシステムを、3で「運用・保守」していくという流れになります。

つまり、設計の段階が最も高い技術力を必要とするわけです。

では、ここからはさらにこの3つの仕事についてより詳しく解説していきましょう!

1.「設計・要件定義」の仕事内容と求められるスキル

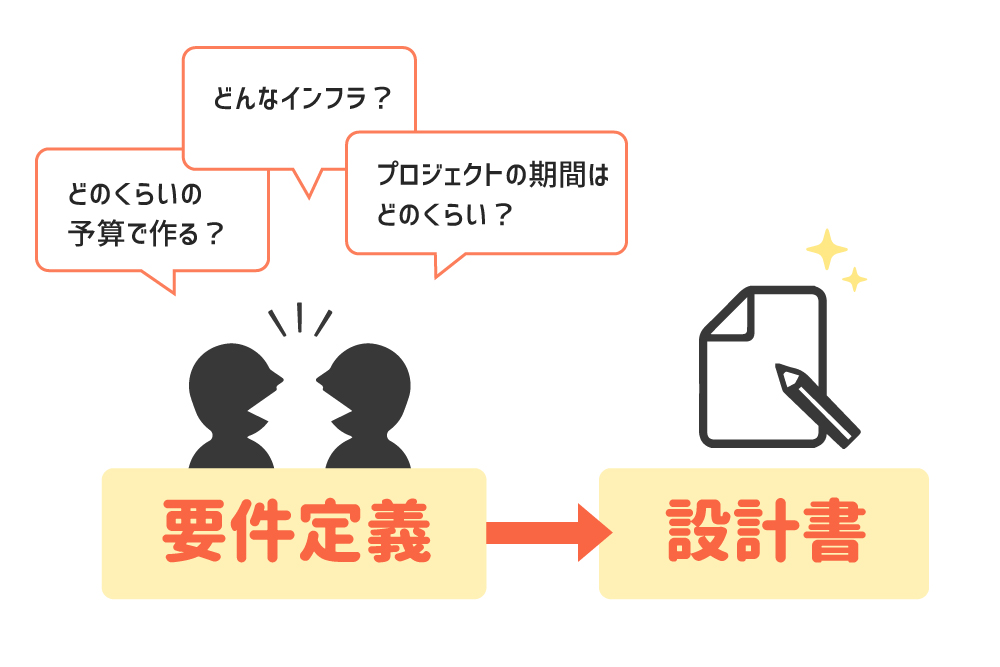

といっても、いきなり設計を始めるわけではありません。

設計担当はクライアントがどのようなITインフラを求めているのか、まずはその「目的」を明確にし、その目的を達成するために必要な「機能」や「性能」などを書き出していきます。

この作業は「要件定義」と呼ばれ、要件が決まると次に設計書を作成します。

設計書というと難しく考えてしまうかもしれませんが、要は、以下のことなのです。

- どのくらいの予算が必要か

- いつまでに何をするのか

- どのような機器が必要か

といった「これから何をするか」という計画を、プロジェクトメンバーの誰が見てもわかるように可視化することです。

インフラ設計は、いわばインフラエンジニアの仕事の軸となる部分。

そのため、次のような高いスキルが求められます。

- クライアントが本当に求めていることをヒアリングで引き出すコミュニケーション能力

- クライアントのニーズを具現化する企画力

- 誰にでも伝わる設計書を作るドキュメント作成能力

- 問題を解決へと導くためののITインフラの知識と経験

2.「構築」の仕事内容と求められるスキル

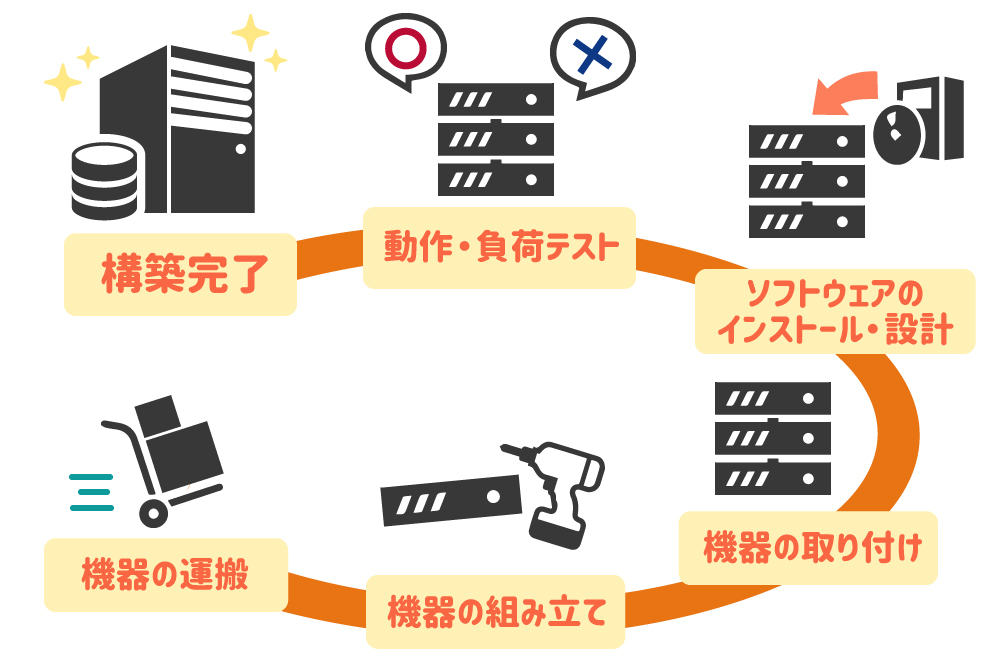

設計書が完成したら、設計書に沿って必要な機器やソフトウェアを準備し、実際にインフラを作る構築作業に入ります。

大まかには次のような流れとなります。

- 必要な機器やソフトウェアを現場に運搬する

- 機器を組み立てる

- それぞれの機器を配線で接続する

- ソフトウェアをインストールし、設定する

- 動作確認と負荷テストの実施

インフラ構築って設計書どおりに組み立てるだけでしょ?スキルなんて必要??

先ほどインフラ構築のイメージとして自宅のPCの設定の例を挙げましたが、実際の現場では様々な機器を組み合わせて大人数で作業をすることになります。

そのため、インフラ構築では次のようなスキルが求められます。

- 効率よく作業を進める計画力

- 現場で大人数を動かす管理能力

- ネットワークやサーバなど広範囲にわたるシステムを網羅する知識

- 重量物の多いインフラ機器を動かす体力

3.「運用・保守」の仕事内容と求められるスキル

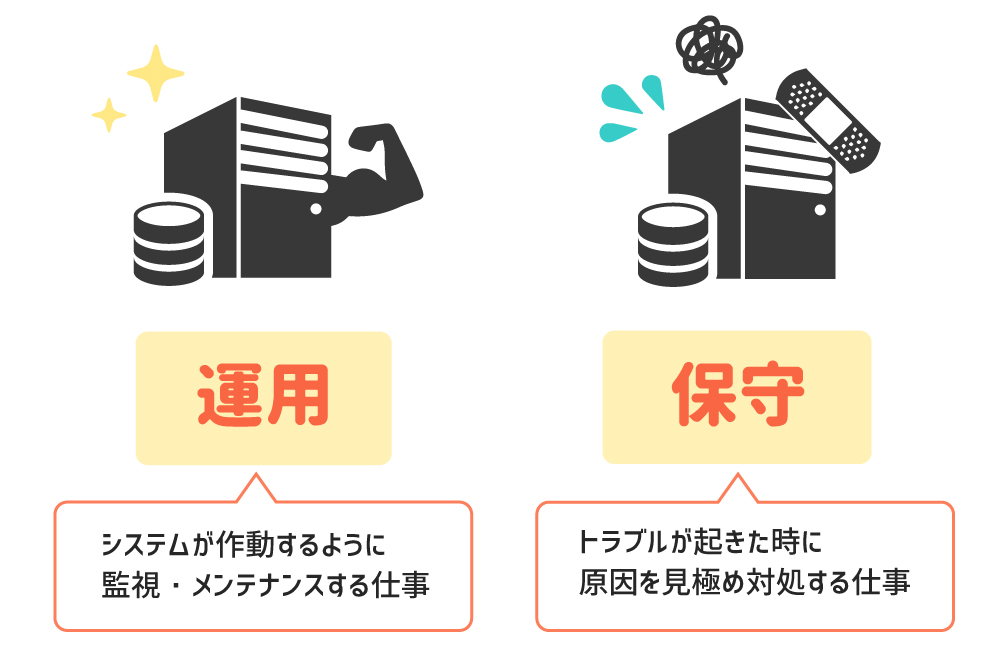

完成したシステムが正常に動作するようチェックしたり、トラブルが起きた際の対応などを行うのも、インフラエンジニアの大切な仕事です。

仮にITの知識があったとしても、安定した運用のためにインフラエンジニアに仕事を依頼している方がほとんどです。

インフラは24時間365日稼働することが求められているため、インフラエンジニアの仕事では、実は構築が完了してから行う運用・保守業務も重要な仕事なのです。

なお、運用・保守業務は大きく次の3つがあります。

- 障害対応

- キャパシティ管理

- インフラ起因ではない原因の切り分け

まず、1の「障害対応」は、その名のとおりインフラに障害が発生した時に対応するトラブルシューティングの役割です。

次に、2の「キャパシティ管理」は、実際にインフラを稼働させた時のアクセス数とデータ量が、設計時に想定していたものと相違ないかを確認し、相違があればちょうど良い使用環境に調整する仕事です。

そして、3の「インフラ起因ではない原因の切り分け」は、システム障害が起こり、インフラエンジニアに問い合わせが入った時に、トラブルの原因をはっきりとさせる仕事です。

インフラ起因の障害であればインフラエンジニアが対応する必要がありますが、例えばプログラムのバグやアプリケーションの設定ミスであれば、インフラエンジニアの対応外となります。

いつどのタイミングで発生するかもわからないインフラ運用・保守の仕事では、フットワークの軽さはもちろんのこと、次のようなスキルが求められます。

- 社交性(インフラ運用・保守はチームで行うことが多いため)

- チームのメンバーに対しての適切な頻度でのわかりやすい報告と連絡

- ITインフラに関する基礎的な専門知識全般

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

将来のキャリアアップを目指すなら、上流工程を狙う

インフラ構築プロジェクトでは、要件定義⇒設計⇒構築⇒運用⇒保守という工程で進めます。

このうち、要件定義・設計・構築が「上流工程」、運用・保守が「下流工程」と呼ばれています。

上流工程には大手企業が多く、下流工程を中小企業が担っているケースが多く見られます。

工程が上流にいくほど給与も高くなり、待遇もよくなる傾向があります。

インフラエンジニアとして将来のキャリアアップを目指すなら、上流工程を狙うといいでしょう。

インフラエンジニアの転職市場の動向

最新のデジタル技術の活用やデータ解析を活かした企業経営を進めるためにも、新しいインフラ整備は不可欠です。

加えて、企業側もIT環境の重要性を改めて認識しているため、IT人材の需要は高い状況です。

一方で、少子化による労働人口の減少で、IT人材は全体的に不足している状態が続いています。

そのように需要の高いインフラエンジニアですが、職種ごとに見ると、若干の違いはあります。

例えば、サーバエンジニアはクラウド化が進むものの既存のシステム管理業務は残るため、人材に対する需要は高いです。

ネットワークエンジニアも引き続き人材不足が続いており、リモートワークの広がりもあってセキュリティ対策のニーズが高まっています。

クラウドエンジニアは、近年のクラウド化の流れによって人材の需要は非常に高い状態です。

運用・保守エンジニアは、クラウド化や集約化によってややニーズは鈍くなっています。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

クラウド化が進んでもインフラエンジニアのニーズは高い

クラウド化が進むことで、インフラエンジニアのニーズが減ってしまうという見方もありました。

しかし、サーバーの場所が自社やデータセンターからクラウドに移ったとしても、ITシステムそのものの需要は減っていないため業務量は変わらず、インフラエンジニアのニーズは高い状況が続いています。

また、多くの企業でDX化の推進が必要とされており、そこにはインフラ整備の強いニーズがあります。

新しい分野でIT技術の活用が進んでいることで、さらに活躍の場が広がっています。

インフラエンジニア自身も、積極的に新しい技術に対応していくことが求められています。

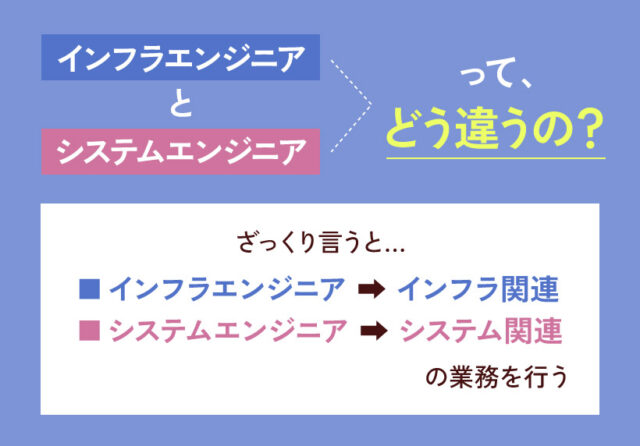

システムエンジニア(SE)の仕事内容との違いは?

インフラエンジニアとシステムエンジニアでは業務領域が異なります。

簡単にいうと、インフラエンジニアはインフラ関連、システムエンジニアはシステム関連の業務を担います。

インフラエンジニアがインフラ環境を整え、システムエンジニアがそのインフラを基盤としたシステムを開発するということです。

システムエンジニアはシステムを作り終えてテストで問題なければ業務完了ですが、インフラエンジニアはその後の保守・運用も担当します。

ただし、どちらの仕事内容にも重なる部分があるため、実際には明確に分けられないところもあります。

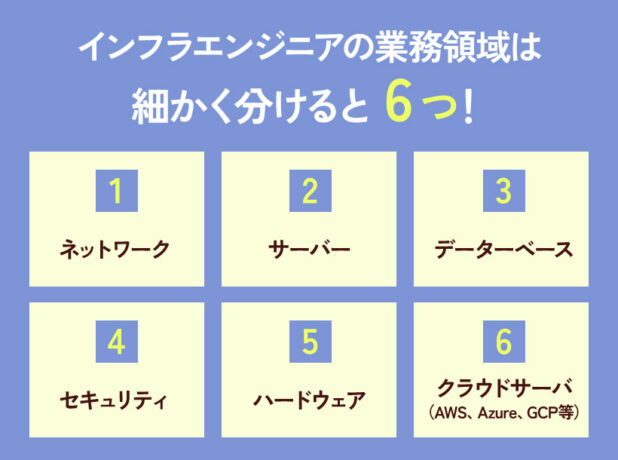

インフラエンジニアの種類はサーバーとネットワークの2種類ではない

ここまではインフラエンジニアの仕事内容の基本となる部分について解説してきましたが、実はインフラエンジニアと一口に言っても、その業務領域は多岐に渡るんです。

インフラエンジニアの業務領域は、細かく分けると次の6つに分類することができます。

- ネットワーク

- サーバー

- データーベース

- セキュリティ

- ハードウェア

- クラウドサーバ(AWS、Azure、GCP等)

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| ネットワーク | 呼び方:ネットワークエンジニアどのような機器を用いれば最適なネットワーク環境を構築できるかを設計し、さらにネットワーク環境の構築や、運用・保守を行う。 |

| サーバー | 呼び方:サーバーエンジニアクライアントの業務に必要な情報を格納しておくために必要なサーバーの設計を行う。さらに、サーバ機器の固定や他の機器との配線などの構築・運用や保守も行う。 |

| データベース | 呼び方:データベースエンジニア膨大な量のデータを活用するための方法や、データを管理する方法など、データベースの設計や構築・運用・保守などを行う。 |

| セキュリティ | 呼び方:セキュリティエンジニアセキュリティ対策に特化しており、セキュリティ機器の導入や、不正アクセスの制御、サイバー攻撃などがされた際の分析などを行う。 |

| ハードウェア | 呼び方:カスタマーエンジニアクライアントが業務で使用するコンピューターやシステムなどのサポートを行う。 |

| クラウド | 呼び方:クラウドエンジニアクラウドサービスを利用したシステムの設計や構築、保守・運用を行う。 |

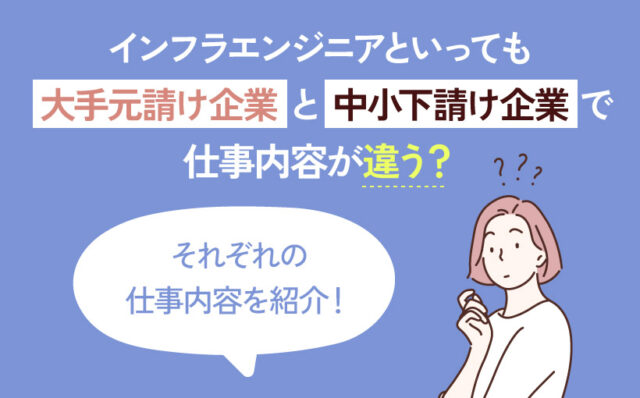

同じインフラエンジニアでも大手と中小では仕事が異なる

大手元請け企業と中小下請け企業では、同じインフラエンジニアといいながら全然違う仕事をしているといってもいいほど異なります。その違いを見ていきましょう。

大手SIer

一般的に、顧客からプロジェクトを直接受注しているのは大手SIerで、多くの中小SIerは大手の下請けとして業務を担当しています。

顧客からプロジェクトを任された大手SIerは、最上流に位置しています。

大手SIerに所属するインフラエンジニアが行う仕事は、プロジェクトの上流工程にあたる要件定義から設計までとなり、現場でシステム構築に関わるような仕事はほとんどないと言っていいでしょう。

プロジェクト全体を管理することが主な仕事内容となり、システムに関する細かい技術よりも、交渉力やマネジメント能力、コミュニケーションスキルが重視されます。

中小SIer

多くの中小SIerは、大手が受注したプロジェクトに参加して業務を担当します。

この場合、中規模のSIerは設計、構築、テスト、小規模のSIerは運用保守を受け持つのが一般的な形です。

そのため、インフラエンジニアが担当する業務内容は、所属している企業によって決まってきます。

中小SIerの中にも直接顧客から受注している企業もあります。

企業によっては、社内で全てを行うケースもありますので、インフラエンジニアも幅広い仕事に携わることになります。

一般企業のIT部門

SIerではなく、一般企業のシステム部門で働いているインフラエンジニアもいます。

主に社内のインフラやシステムの運用管理が担当業務ですが、小さな会社であればサーバーの管理やセキュリティ対策、社員のPCの設定など、会社内のITに関する業務をすべて担当するケースもあります。

新たなインフラやシステムを構築する際には、SIerに発注するため、自分で設計や構築を行うことはほぼありません。

この場合に一般企業のインフラエンジニアの業務は、外部SIerとの打合せや社内調整になります。

インフラエンジニアのメリット・魅力とは

やりがいや魅力を感じる場面は人それぞれではあるものの、やはりインフラエンジニアとして働くことの一番のメリットは将来性と需要の高さでしょう。

将来性と需要の高さ

「インフラ」というだけあって、インターネットはもはや私たちの生活にはなくてはならないライフラインのひとつです。

インターネットに変わる新しい何かが登場すれば話は別ですが、少なくとも、数十年先単位で考えた場合に、インフラエンジニアの仕事はまずなくならないと言えます。

それどころか、当面の間はIot(モノのインターネット)化がさらに進むことが予想されるため、今以上に通信システムの基盤を作る仕事、つまりインフラエンジニアの需要は高まる一方でしょう。

その他にも下記のようなメリットがあります。

- 責任とやりがいがある仕事ができる

- 大手で働くチャンスがある

- スケールの大きな仕事に関わる可能性がある

責任とやりがいがある仕事ができる

今やITインフラは、企業の根幹となるシステムやWebサービス、ECサイトなどを支え、社会の大きな柱の一つとなっています。

ITインフラに障害が発生すれば多くの企業や社会活動そのものに多大な影響が生じる可能性があります。

インフラエンジニアは、ITインフラが正常に働くようにサポートする仕事ですので、大きな責任とやりがいがあります。

社会に貢献している実感を感じながら仕事に取り組むことができます。

大手企業で働くチャンスがある

インフラエンジニアの求人では、学歴をそれほど問わないことが多く、高いスキルを身に付けていれば、大手で働くチャンスがあることもメリットの一つです。

大企業に就職するには、有名大学卒業でないと無理だと思って諦めている方も多いかもしれませんが、インフラエンジニアであれば、学歴に関係なく大手で働くチャンスがあります。

スケールの大きな仕事に関わる可能性がある

ITインフラは広範囲で様々なシステムに関わるため、インフラエンジニアはスケールの大きな仕事に就く可能性があります。

プロジェクトによっては、数百台のサーバーやネットワーク機器類を扱うケースもあり、多数のエンジニアと協力して業務を推進することもあるでしょう。

大きなスケールの仕事の経験を重ねることで、将来にも活かすことができます。

また、インフラエンジニアは「エンジニア」という名前がついているだけあって、れっきとした技術職です。

そのため、インフラエンジニアとして「手に職」をつけておけば、転職に困ることもなければ、技術や知識を身に付ければ身に付けるほど、インフラエンジニアとして自分の価値を高めることも可能です。

なお、インフラエンジニアの将来性や仕事のやりがいについては以下の記事で詳しくご紹介しています。

「もっとインフラエンジニアのリアルな話を知りたい!」という方はぜひこちらもチェックしてみてくさいね!

インフラエンジニアのキツイところとは

夜勤・残業がある

システムやサーバーは、24時間365日継続して稼働していなければならないことが多く、保守作業はユーザーの業務に支障が出ないように深夜に行うようになります。

担当者は交代で夜勤につきますが、人によっては身体がキツイと感じるかもしれません。

また設計や構築の工程においても、予定していた作業がスケジュール通りに終わらない場合には残業になることも少なくありません。

仕事の時間が不規則になったり、プライベートの時間が確保しにくくなったりして、生活に影響が出る可能性があります。

緊急なシステムトラブルに対応する必要がある

どんなにしっかり設計・構築し、厳重なテストを行ったシステムであっても、予想外のトラブルが発生することはあります。

ネットワークやサーバーは企業の根幹となっているため、トラブルが起きた際には休日や深夜でも対応が必要です。

そのため、いつ呼び出しがかかるかもしれないと、普段の生活でも備えていなければなりません。

システムが不安定な状態が続いた場合などは、ゆっくり休めずキツイと感じることもあるでしょう。

成果が実感しにくい

インフラという、あってしかるべきものを支える仕事の性質上、問題なく使えることが当然と思われているため、ユーザーの満足が伝わらないことがあります。

また障害発生のときには苦情を受けることもあり、感謝されることが少なく報われないと感じることがあるかもしれません。

勉強を続けなければならない

インフラエンジニアは総じて勉強を続けなければなりません。

特にインフラエンジニアは、現場作業に関わることも多いがゆえに、常に勉強が必要とされる仕事です。

ネットワークやシステムのことだけでなく、技術トレンドや新しい機材のことなど幅広いIT技術に対応していくためにも、常に知識をアップデートしていかなければなりません。

勉強することが苦にならない人でないと、長く続けるのは難しいかもしれません。

サーバールームが寒い

サーバーは24時間365日稼働して熱を発しています。

サーバー内に熱がこもると障害発生の原因となることから、サーバールームは常に冷房をつけています。

インフラエンジニアはサーバールームで長時間作業することもありますので、寒がりの人にはきついことの一つです。

インフラエンジニアの平均年収は高め?

いくら将来性があり需要が高い仕事でも、年収が低いとなると就職も考えてしまいますよね。

まず、インフラエンジニアの年収についてですが、平均年収は約547万円程度です。

年代別に見てみると以下のとおり、全体の平均年収よりも全ての年代において年収が高めということがわかるかと思います。

| 年代 | インフラエンジニアの平均年収 | 全体の平均年収 |

|---|---|---|

| 20代 | 392万円 | 342万円 |

| 30代 | 553万円 | 435万円 |

| 40代 | 636万円 | 495万円 |

| 50代 | 659万円 | 596万円 |

参照元:求人ボックス給料ナビ「インフラエンジニアの仕事の年収・時給・給料情報」

参照元:doda(デューダ)「平均年収ランキング(年代別・年齢別の年収情報)」

なお、今後インフラエンジニアの需要はさらに高まることが予想されますので、近い将来、インフラエンジニアの年収はさらにアップすることも期待されます。

IT系職種で就職を考えている人の場合、プログラマーという仕事が気になっている人も少なくないかと思いますが、プログラマーの平均年収はというと、438万円。

参照元:求人ボックス給料ナビ「プログラマーの仕事の年収・時給・給料情報」

なんとインフラエンジニアよりも100万円以上も平均年収が低いという衝撃のデータが…!

ただ、プログラマーで働く人は将来的にシステムエンジニア(SE)にキャリアアップすることが多く、その場合、平均年収はインフラエンジニアとそれほど変わらなくなります。

年収について詳しくはこちらの記事でも紹介しております。ぜひチェックしてみてください!

インフラエンジニアのキャリアパス・キャリアアップ先の例

インフラエンジニアがキャリアアップを目指す場合の職種として代表的なものが次の3つの職種です。

- スペシャリスト

- プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャー

- ITコンサルタント

ちなみに、ITコンサルタントの平均年収は約644万円で、中には年収1000万を超える人もいるようです。

参照元:求人ボックス給料ナビ「ITコンサルタントの仕事の年収・時給・給料情報」

他にも、インフラエンジニアは自宅でも仕事ができるため、副業で稼いだり、フリーランスなど独立することでさらに年収をアップさせることもできるでしょう。

なお、インフラエンジニアのキャリアパスについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

「インフラエンジニアからスタートして最短距離でどんどん稼ぎたい!」という方は必見です!

未経験から資格取得可能!インフラエンジニアに必要な資格

インフラエンジニアの仕事には、大きく「設計」「構築」「運用・保守」の3つがあると最初にお伝えしました。

設計や構築がほぼ1回で終わる仕事である一方で、「運用・保守」については、インフラが稼働している限り半永久的に仕事が続いていきます。

そのため、ITインフラの需要が増えれば増えるほど「運用・保守」をする人の需要も増えるというわけなんです。

インフラエンジニアになるために、特別に何か資格を取らなければならないというわけではありません。

ただ、インフラエンジニアの仕事は未経験者でもなれるとはいえ、知識や経験がある人の方が当然採用されやすい傾向にあります。

そのため、インフラエンジニアを目指すのであれば、まずは資格を取得し、単純に熱意だけではなく「実際に資格も取っている」というやる気の証明を見せる方が内定への近道となるでしょう。

ちなみに、未経験者からインフラエンジニアを目指す場合には、次のような資格を取っておくことをおすすめします。

| 資格名 | 概要 |

|---|---|

| CCNA | 世界最大手のネットワーク機器メーカーCiscoSystems社による技術者認定資格の一つ。インフラエンジニアの登竜門的資格。 |

| LinuC(リナック) | Linuxと呼ばれるOSに対しての技術力を測る試験で、日本市場向けに作られたもの。インフラエンジニアには必須のスキルといえるもので、3段階のレベルがある。 |

| ITパスポート | ITエンジニアに限らず、ITに関する基本的なスキルを身につけたい人を対象にした国家試験です。PCを使用したCBT方式の試験のため、試験日は自分で設定できる。 |

| 基本情報技術者試験 | ITエンジニアを目指すのであれば取得しておきたい国家試験。ITの基礎はもちろん、プログラミングやセキュリティ、ネットワークといったITに関する幅広い分野の知識を学ぶことができる。 |

なお、インフラエンジニアの実務や就職、転職に役立つ資格はこの他にも様々なものがあります。

インフラエンジニアに関係する資格についてはこちらの記事で詳しくご紹介していますので、資格について気になる方はぜひ以下の記事をチェックしてみてください。

インフラエンジニアに向いている人

責任感が強い人

ITサービスやクラウドアプリなどは、インフラが正常に稼働していることが前提となっています。

インフラエンジニアは、なんとしてもサービスを止めてはいけない、という強い責任感を持って仕事に取り組める人に向いています。

障害が発生すれば深夜休日問わず対応しなければならないこともあり、保守作業は交代で夜勤に就く必要もあります。強い責任感がなければ長く続けるのは難しいかもしれません。

堅実に作業をできる人

インフラエンジニアの仕事は一つのミスがシステムダウンにつながることもあるため、手順をしっかり守って作業することが大切になります。

また、トラブル発生時には冷静な判断と落ち着いた対応が求められます。

基本的に地味な作業が多い仕事ですが、集中して正確にこなすことができる人に向いています。

学習意欲が高い人

いくつになっても学び続けられる人や新しい知識を得ることが好きな人は適性があるといえるでしょう。

インフラエンジニアとしてキャリアアップしていくためには、実務経験とともに学習を続けていくことが重要です。

新しい技術が次々に導入される業界ですので、そこに対応するには勉強をしていくしかありません。

36人にリアル調査「インフラエンジニアに転職してよかった?」

ここまでインフラエンジニアについての様々な情報をお伝えしてきましたが、「実際に働いている人はこの仕事をどう思っているのか?」というのは気になるところですよね。

そこで、UZUZではUZUZを利用してインフラエンジニアとして転職し、現役で活躍しているインフラエンジニア35人にアンケートを実施。

「インフラエンジニアに転職してよかったですか?」という質問をしてみました。

最後に、アンケートに回答していただいた方の「インフラエンジニアになってここがよかった!」というエピソードをいくつかご紹介したいと思います。

CCNA資格取得なら、ウズウズカレッジ!

UZUZが徹底サポート!